|

| [사진=연합뉴스] |

B등급이면 무난한 수준 아니냐고 물을 수 있겠지만, 실상은 그렇지 않다. 은행이 등급을 부여하기 위해 진행하는 ‘기업신용위험평가’는 재무 상태가 위태로운 기업만을 대상으로 하기 때문이다. 3년 연속 영업이익으로 이자도 못 갚는 회사나 최근 자본잠식이 이뤄진 사업체 등이 대상이다. 즉, 신용위험평가의 A는 흔히 떠올리는 A학점과는 꽤 먼 거리가 있는 셈이다. A등급은 한계기업이긴 하지만 모기업 지원으로 버틸 수 있거나, 시장 구조의 변화 속에서 추후 강자로 부상할 가능성 등을 종합적으로 고려해준 것이다. 상황이 안 좋다는 건 매한가지다.

‘부실징후기업’으로 분류되는 C와 D는 정말 심각한 수준이다. 실제로 빚을 못 갚는 기업이 여기에 해당한다. 부실징후기업은 법에 따라 워크아웃이나 회생절차 등에 돌입해야 한다. 만약 기업이 이를 거부하면 여신을 회수당하거나 신규 대출을 금지당하고, 이를 받아들이면 뼈를 깎는 구조조정을 감수해야 한다. 기업으로선 어느 쪽도 고통스러운 선택이 아닐 수 없다. 해당 기업의 임직원뿐 아니라 관계사 가족까지도 어려움에 빠질 것이다.

금융당국이 은행으로 하여금 B등급 기업을 구별하게 하는 이유는 여기에 있다. 이 회사들이 부실징후기업으로 떨어지면 많은 이에게 상처가 남으니 추락을 막는 데 힘을 모으자는 것이다. 금융사는 금리를 조정할 수 있고 기업은 자구책을 마련할 수 있으며 정부 차원의 지원도 준비할 수 있다. 그렇기에 우리는 B등급 기업이 이토록 많아졌다는 사실을 무겁게 받아들여야겠지만 좌절할 필요도 없을 것이다. ‘경고등’이 떴다는 것은 아직은 붕괴를 막을 시간이 있다는 의미이기 때문이다.

|

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

화제의 뉴스

오늘의 이슈픽

인기 영상

가장 많이 본 뉴스

- 1경제 격변기 재테크 전략은?…'2025 서울머니쇼'...

- 2"재생의료 게임체인저"…오가노이드사이언스, 오늘 코...

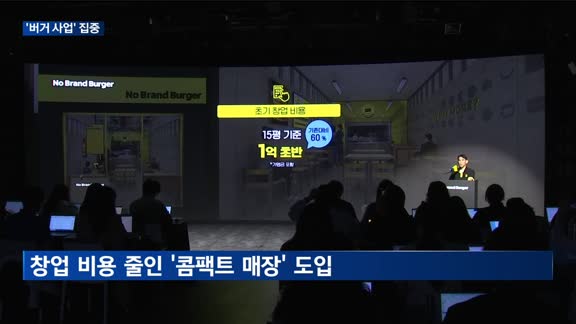

- 3외식 사업 재정비 나선 '신세계푸드'…'노브랜드 버...

- 4사모펀드 케이엘앤파트너스, 1천900억원에 마녀공장...

- 5오가노이드사이언스, 코스닥 입성…상장 첫날 강세

- 6매일경제TV증시 오늘 ‘핫이슈’ “4년 괴로움의 끝...

- 7트럼프, 미·영 무역합의 발표 임박…"첫 번째 국가...

- 8최민희 "3월중 SKT 내부 인증서버서 비정상 트래...

- 9[매일경제TV 야간투자본부] "수익률의 승부사"…M...

- 10SKT 해킹 여파…26만명 타사로 이동

투데이 포커스

화제의 뉴스

포토뉴스

![[집중취재] 어두운 국내 경제 전망…발등에 불 떨어진 '경기 부양'](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/05/09/20250509164840_10_103_0_MM1005549295_4_259.jpg)

![[밸류업5000] 밸류업 시행 1년…자사주 취득액 연간 20조원 '첫 돌파'](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/05/09/20250509164840_10_103_0_MM1005549153_4_98.jpg)

![[밸류업 5000] 삼성전자, 밸류업 지수서 빠지나…공시 자료 미제출](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/05/09/20250509162952_10_103_0_MM1005549161_4_20.jpg)

![[밸류업 5000] 코웨이, 1천100억 자사주 매입 결정](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/05/09/20250509162952_10_103_0_MM1005549160_4_21.jpg)