【 앵커멘트 】

우리 제약사들이 기술수출로 '잭팟'을 터뜨리는 사례가 많아지고 있는데요.

분명 좋은 일이긴 하지만, 이러다 신약 생산이 아닌 기술 개발에만 치우치는건 아닌지 우려도 나옵니다.

박상훈 기자가 보도합니다.

【 기자 】

제약업계 1·2위인 유한양행과 GC녹십자가 새해 벽두부터 기술수출 낭보를 전했습니다.

유한양행은 지난 7일 미국 길리어드사이언스와 7억8천500만 달러, 우리 돈 약 8천800억 원 규모의 합성 신약 후보물질 기술이전 계약을 맺었습니다.

GC녹십자도 이달 8일 중국 캔브리지와 헌터증후군 치료제에 대한 기술수출 계약을 체결했습니다.

양측 합의에 따라 녹십자가 받게 될 계약금과 기술료는 공개하지 않았지만, 헌터증후군이 희귀질환인 만큼 그 규모가 상당할 것이란 관측이 나옵니다.

▶ 인터뷰(☎) : 유한양행 관계자

- "간질환 분야에 전문성을 지닌 길리어드와 협력해 연구개발이 더 빠르게 진행될 것으로 확신합니다. 비알코올성 지방간 환자를 위한 새로운 치료제 개발에 최선을 다할 계획입니니다."

대형 제약사뿐 아니라 중소·중견 회사들도 신약 연구개발(R&D)에 나서면서 기술수출에 가속도가 붙은 상황.

2016년 8건에 그쳤던 기술수출은 지난해 11건으로 늘어났고, 올해는 1월 현재까지 벌써 2건이 성사됐습니다.

그러나 일각에선 기술수출에만 의존하다 더 큰 먹거리인 신약을 내놓는 데 차질이 생기는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.

물론 신약이 탄생하기 까지는 수조 원의 비용을 감당해야 하고, 각국의 허가와 생산공장 심사 등 복잡한 절차도 거쳐야 합니다.

반면 기술수출은 초기 임상만 마치면 계약을 통해 바로 개발비용을 회수할 수 있어 제약사들의 구미를 당깁니다.

그러나 한미약품과 코오롱티슈진이 그랬던 것처럼 계약이 파기될 가능성도 작지 않습니다.

따라서 자칫 기술수출의 달콤함이 제약사들의 신약 생산능력을 떨어뜨리지 않도록 고민할 필요도 있습니다.

매일경제TV 박상훈입니다.

[ⓒ 매일경제TV & mktv.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지 ]

우리 제약사들이 기술수출로 '잭팟'을 터뜨리는 사례가 많아지고 있는데요.

분명 좋은 일이긴 하지만, 이러다 신약 생산이 아닌 기술 개발에만 치우치는건 아닌지 우려도 나옵니다.

박상훈 기자가 보도합니다.

【 기자 】

제약업계 1·2위인 유한양행과 GC녹십자가 새해 벽두부터 기술수출 낭보를 전했습니다.

유한양행은 지난 7일 미국 길리어드사이언스와 7억8천500만 달러, 우리 돈 약 8천800억 원 규모의 합성 신약 후보물질 기술이전 계약을 맺었습니다.

GC녹십자도 이달 8일 중국 캔브리지와 헌터증후군 치료제에 대한 기술수출 계약을 체결했습니다.

양측 합의에 따라 녹십자가 받게 될 계약금과 기술료는 공개하지 않았지만, 헌터증후군이 희귀질환인 만큼 그 규모가 상당할 것이란 관측이 나옵니다.

▶ 인터뷰(☎) : 유한양행 관계자

- "간질환 분야에 전문성을 지닌 길리어드와 협력해 연구개발이 더 빠르게 진행될 것으로 확신합니다. 비알코올성 지방간 환자를 위한 새로운 치료제 개발에 최선을 다할 계획입니니다."

대형 제약사뿐 아니라 중소·중견 회사들도 신약 연구개발(R&D)에 나서면서 기술수출에 가속도가 붙은 상황.

2016년 8건에 그쳤던 기술수출은 지난해 11건으로 늘어났고, 올해는 1월 현재까지 벌써 2건이 성사됐습니다.

그러나 일각에선 기술수출에만 의존하다 더 큰 먹거리인 신약을 내놓는 데 차질이 생기는 것 아니냐는 우려도 나옵니다.

물론 신약이 탄생하기 까지는 수조 원의 비용을 감당해야 하고, 각국의 허가와 생산공장 심사 등 복잡한 절차도 거쳐야 합니다.

반면 기술수출은 초기 임상만 마치면 계약을 통해 바로 개발비용을 회수할 수 있어 제약사들의 구미를 당깁니다.

그러나 한미약품과 코오롱티슈진이 그랬던 것처럼 계약이 파기될 가능성도 작지 않습니다.

따라서 자칫 기술수출의 달콤함이 제약사들의 신약 생산능력을 떨어뜨리지 않도록 고민할 필요도 있습니다.

매일경제TV 박상훈입니다.

[ⓒ 매일경제TV & mktv.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지 ]

화제의 뉴스

오늘의 이슈픽

인기 영상

가장 많이 본 뉴스

- 1'전국민 소비쿠폰' 지급 소식에…유통업계 희비 엇갈...

- 2매일경제TV증시 오늘 ‘핫이슈’“보스턴다이내믹스 상...

- 3[집중취재] '지니어스법' 미 상원 통과…날개 달린...

- 4매일경제TV증시 오늘 ‘핫이슈’ “올리브영 합병인가...

- 5비트코인 부진 속 '스테이블코인 관련주' 연일 급등...

- 6"AI가 골프채까지 골라준다"…'워커힐 골프클럽' ...

- 7중견 완성차 3사, 내수 침체 속 생존 전략 '고심...

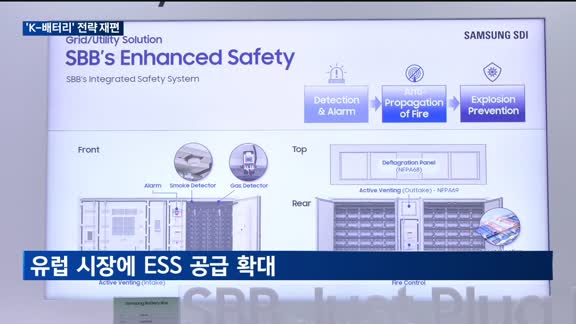

- 8K-배터리 3사, 글로벌 수요 둔화 속 전략 재편 ...

- 9이스라엘 이란 핵시설 공습…이란, 병원에 미사일 반...

- 10고용노동부, '주 4.5일제' 도입 추진 계획 보고

투데이 포커스

화제의 뉴스

포토뉴스

![[집중취재] '지니어스법' 미 상원 통과…날개 달린 스테이블코인](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/06/19/20250619163053_10_103_0_MM1005587615_4_238.jpg)