|

※ 이번 호부터 변시영 작가의 ‘Mind Note’ 칼럼을 시작합니다. 상담심리전문가이자 한양대학교에서 교육학과(상담심리) 박사 학위를 취득한 필자는 현재 모 기업에서 직장인과 그들의 가족 대상으로 심리상담 및 마음 건강 강의와 프로그램을 진행하고 있습니다.

이런 글을 본 적이 있다. ‘고양이 뇌의 무게는 25g. 그 25g 안에 나를 포함해주고 있는 건가, 라고 생각하면 눈물이 난다. 집에 돌아와 쓰다듬어주면 고양이는 기쁨에 꼬리를 부르르 떨기도 하지. 25g으로.’ 소위 집사를 향한 고양이의 사랑에 대한 찬사다.

그나저나 25g이라고? 감이 잘 오지 않아 검색해보니 ‘AA건전지 2개, 500원짜리 동전 5개, 작은 초콜릿 바 1개, 설탕 2큰술 정도’다. 이제 좀 감이 오지 않는가? 그 작디작은, 그러나 온몸으로 인간을 사랑하는 25g의 무게감이.

그렇다면 인간의 뇌의 무게는 얼마일까? 성인 기준 평균 1.36kg. 고양이 뇌보다야 5배는 더 크지만 1.5kg 소형 아령보다도 작고, 14인치 노트북 1개, 뉴욕치즈케이크 1판, 라면 4~5개짜리 묶음 한 팩과 비슷한 크기다. 1.36kg이라고 해봐야 성인 평균 몸무게의 2%에 불과한 것이니, 좀 더 감이 오지 않는가? 만물의 영장이라는 인간의 뇌가 차지하는, 생각보다 작은 1.36kg의 무게감 역시도.

보통 사람들에게 ‘마음’은 늘 어렵다. 대단히 복잡하고 다루기도 쉽잖다. 그러니 ‘마음 잡는 게 제일 어렵다’는 한탄과 ‘열길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다’는 속담도 절로 나온다. 한마디로 내 ‘마음’대로 잘 안 되는 요물이 ‘마음’이란 얘기다. 그렇다면 그 요물, 그건 대체 우리 몸 어디에 있고 어떻게 생겨먹었기에 그리 공략이 어렵단 말인가?

흔히 마음은 하트 기호(♡)로 그려지고 심장에 있는 것처럼 묘사되곤 한다. 그러니 우리가 ‘마음이 아프다’고 할 때, 대체로 가슴을 문지르는 거다. 하지만 뇌과학 및 심리학적으로 보자면, 사실 이건 틀렸다. 왜? 우리의 마음은 심장이 아니라 뇌에 있기 때문에. 맞다, 그 작디작은 1.36kg 안에 말이다.

복잡하기 짝이 없는 감정, 오만가지 생각, 하물며 기억, 성격과 같은 모든 마음의 움직임은 바로 그 1.36kg짜리 뇌 속 신경세포들의 활동으로 비롯되는 것들이다. 따라서 ‘마음이 아프다’는 걸 표현하려면 엄밀히 말해 가슴이 아니라 뇌를 문질러야 된단 말씀이다(어쩐지 ‘모냥’이 좀 빠져서 그렇지).

|

그러니 지금 내 마음이 너무 복잡하고 어떻게 다뤄야 할지 어려워 괴롭다면? 그럼 우리도 이런 글을 되뇌며 내 마음, 즉 뇌에 대한 강한 통제감부터 획득해보자. ‘내 뇌의 무게는 1.36kg. 그 1.36kg 안에 내 마음이 있는 건가. 잠시 행동을 멈추고 심호흡 크게 하며 입꼬리를 올려 거짓 웃음을 지으면 내 뇌는 놀랍도록 다른 위대한 생각을 만들어내곤 하지. 1.36kg으로’.

[글 변시영(상담심리전문가(Ph.D)) 일러스트 게티이미지뱅크]

[본 기사는 매일경제 Citylife 제979호(25.05.13) 기사입니다]

화제의 뉴스

오늘의 이슈픽

인기 영상

가장 많이 본 뉴스

- 1"AI 체험부터 캐릭터 전시까지"…가정의 달 '이색...

- 2백종원 더본코리아, 5월 '반값 할인전' 돌입…"본...

- 3증시 오늘 '핫이슈'…"지주사 PBR 0.8배, 개...

- 4MG손보 '가교보험사'로 전환 곧 결론…대규모 인원...

- 5[내일날씨] '낮 최고 26도' 초여름 날씨…전국 ...

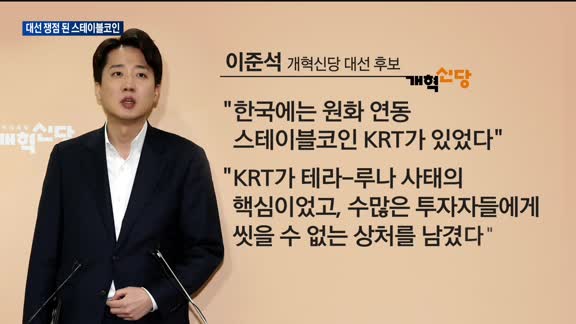

- 6대선 쟁점 된 스테이블코인…"원화 기반 스테이블코인...

- 7이천 대형 물류센터서 화재 진화중…소방 "110명 ...

- 8벼랑 끝 백종원, 성난 민심 달래기?…더본코리아 ‘...

- 9비트코인 10만 5천달러선 육박…도지코인 21% 급...

- 10미·중 "무역협상 진전"…12일 공동성명 발표하기로

투데이 포커스

화제의 뉴스

포토뉴스

![[밸류업 5000] 삼성전자, 밸류업 지수서 빠지나…공시 자료 미제출](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/05/09/20250509162952_10_103_0_MM1005549161_4_20.jpg)