“특발성 폐섬유증(IPF), 희귀 질환 아냐”

원인 알 수 없고 근본적 치료법도 없어

조기 진단 후 폐 섬유화 늦추는 게 핵심

원인 알 수 없고 근본적 치료법도 없어

조기 진단 후 폐 섬유화 늦추는 게 핵심

|

| (게티이미지뱅크) |

특발성 폐섬유증은 알 수 없는 이유로 폐 조직이 점점 딱딱하게 섬유화되는 질환이다. 시간이 지남에 따라 호흡이 점점 어려워지고 결국에는 생명까지 위협한다. 일반적으로 진단 후 평균 생존 기간이 3~5년에 불과하다.

생존 기간이 짧은 건 근본적 치료법이 없기 때문이다. 현재 특발성 폐섬유증 치료를 위해 승인된 약물은 베링거인겔하임의 오페브(닌테다닙)와 로슈의 에스브리트(퍼페니돈)가 유일하다. 이마저도 완치가 아닌 폐 섬유화 진행을 늦추는 효능만 갖고 있다.

특발성 폐섬유증 주요 증상은 운동시 호흡 곤란이다. 질환이 진행될수록 마른기침이 심해지고 호흡 곤란이 악화되는데 저산소증이 올 수 있다. 또 손가락 끝이 둥글게 되는 곤봉지 현상이 나타나기도 하는데 이는 저산소증이 오래될 경우 생기는 현상이다. 김 교수는 “특발성 폐섬유증의 초기 증상은 마른기침과 호흡 곤란 등으로 일반적인 호흡기 질환과 비슷해 간과하기 쉽다”며 “이 때문에 실제 병원을 찾았을 때는 이미 폐 섬유화가 상당 부분 진행된 경우가 많다”고 말했다.

전문가들은 마른기침이 지속되면 흉부 X선 검사 혹은 고해상도 흉부 CT(컴퓨터단층촬영)를 받아보는 게 좋다고 조언한다. 상황에 따라 기관지 내시경을 통한 기관지 폐포 세척 검사, 흉강경 수술을 통한 폐 조직 검사를 시행할 수도 있다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

화제의 뉴스

오늘의 이슈픽

인기 영상

가장 많이 본 뉴스

- 1[매일경제TV 극찬기업] 해광레이저·153에너지·다...

- 2[집중취재] 명품 플랫폼 발란, 결국 기업회생 신청...

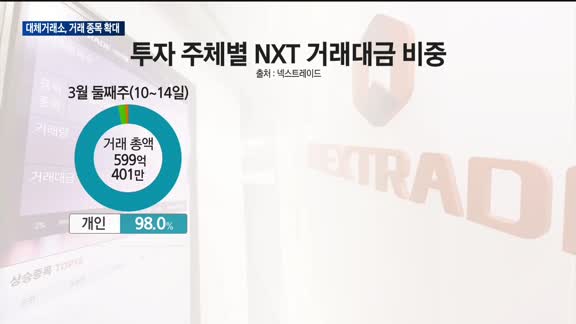

- 3대체거래소, 거래 종목 확대로 완성도 높인다…대량·...

- 44월 넘어온 윤 대통령 탄핵심판…헌재 오늘 선고일 ...

- 5[이야기를 담다] 목요일 저녁 6시 30분…가수 남...

- 6증시 오늘 '핫이슈'…"공매도 재개와 대차잔고 보는...

- 7증시 오늘 '핫이슈'…"안갯속 증시 믿는 건 실적"

- 8오늘 공매도 전면 재개…대외변수 겹치며 증시 '급락...

- 9자영업 연체율 비상…여전사·저축은행 10~11년내 ...

- 10'의정부시-미네르바대학-매일경제TV' 3자 MOU ...

투데이 포커스

화제의 뉴스

포토뉴스

![[집중취재] 명품 플랫폼 발란, 결국 기업회생 신청…"빛 좋은 개살구의 몰락"](https://imgmm.mbn.co.kr/vod/news/103/2025/04/01/20250401164349_10_103_0_MM1005512553_4_281.jpg)